Sono parecchi anni che voglio scrivere sull’indipendenza. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Luca Moretto è l’occasione per affrontare questa parola sfuggevole e ricca di fraintendimenti. Siccome non sono filosofo, né storico della disciplina, ma architetto e critico di me stesso e degli altri, non farò un saggio, né un’analisi “scientifica”. Cercherò di orientare il lettore esprimendo i sentimenti più forti che questa bella architettura mi suscita dentro, misurandomi con uno stile di scrittura leggero. L’indipendenza in architettura non è dogma, né precetto, né princìpio. È una sensazione che può diventare pensiero attraverso l’atto dello scrivere e architettura attraverso il processo costruttivo. È un’attitudine culturale e morale inafferrabile che non può essere ipostatizzata in un paragrafo.

Sono parecchi anni che voglio scrivere sull’indipendenza. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Luca Moretto è l’occasione per affrontare questa parola sfuggevole e ricca di fraintendimenti. Siccome non sono filosofo, né storico della disciplina, ma architetto e critico di me stesso e degli altri, non farò un saggio, né un’analisi “scientifica”. Cercherò di orientare il lettore esprimendo i sentimenti più forti che questa bella architettura mi suscita dentro, misurandomi con uno stile di scrittura leggero. L’indipendenza in architettura non è dogma, né precetto, né princìpio. È una sensazione che può diventare pensiero attraverso l’atto dello scrivere e architettura attraverso il processo costruttivo. È un’attitudine culturale e morale inafferrabile che non può essere ipostatizzata in un paragrafo.

Ho provato il senso d’indipendenza quando Moretto mi ha descritto la genesi costruttiva della cupola tronco-conica dell’Istituto Zooprofilattico, sfiorando i muri lisci e sfrangiati della Bottega di Erasmo di Torino (1953-1956), leggendo Una questione privata di Beppe Fenoglio, ascoltando Smisurata preghiera di Fabrizio De André, sfogliando L’occhio delle avanguardie per il Settecento (2005-2009) di Andreina Griseri.

Prima di affrontare i disegni e le foto di cantiere, voglio toccare questa costruzione sdraiata sopra un lembo della pianura padana. Un viaggio con la famiglia a Firenze è il pre-testo per avvicinarmi a Lodi e all’edificio con più innocenza possibile. Parto da Biella con l’automobile e sull’autostrada Torino-Milano incontro la cupola di San Gaudenzio (1858-1864). Oggi è famosa più per la riproduzione domestica di Aldo Rossi, la sua caffettiera, che per la genialità costruttiva e intuitiva di Alessandro Antonelli. La genialità qui si intreccia con la volontà di tenere insieme i problemi tecnici-scientifici e la sensibilità poetica.

Se Moretto non copia Antonelli, le sue Aule alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano (1998-2005), con la cupola tronco-conica, richiedono qualche momento di riflessione. Nel periodo in cui Torino si stava predisponendo ad accogliere le nuove architetture olimpiche (2006), atterrate come astronavi, pensate da architetti impregnati del cosiddetto new International Style, e la Facoltà di architettura dimenticava inconsciamente gli insegnamenti dei suoi maestri, Moretto progetta un edificio a pianta centrale, che si sviluppa attorno all’asse centrale, coronato da una grande cupola tronco-conica. “Essa – scrive nella relazione – è costituita da diversi gusci, quello interno spettacolare, è costruito con mattoni sovrapposti posati a sbalzo gli uni sugli altri, i quali si tengono per forma. L’edificio non ha facciata: è gioco mutevole di volumi nello spazio”[1]. È evidente il tentativo di appartenere criticamente alla tradizione costruttiva che corre dall’oculo del Pantheon alle esperienze fantastiche e matematiche di Guarino Guarini, dal Mausoleo Bela Rosin[2] alla leggerezza della cupola del Palazzo dei Congressi di Salamanca. Eppure nella ricerca in-finita di Moretto agisce l’intenzione di rompere le figure consolidate, di misurarsi con esperienze “minori”, di frantumare codici formali consueti, di polverizzare prassi costruttive desuete. Nella Aule a Orbassano tutto ciò avviene attraverso operazioni progettuali coraggiose, spesso estreme e ironiche. Operazioni che cercano di far dialogare la compattezza della figura-cupola e la dissoluzione planimetrica del complesso universitario, la luce diafana della hall e la quasi oscurità dei corridoi. Operazioni volte alla ricomposizione parziale dei lacerti scaturiti dal cortocircuito tra gli opposti. Ma in questo progetto della formazione, l’iter progettuale inizia quando ha trentuno anni, Moretto avrebbe potuto essere più estremo. Dico questo pur conoscendo le complessità e le difficoltà del progetto architettonico, pur conoscendo gli imprevisti e le inevitabili mediazioni della fase realizzativa, conoscendo l’amore dell’architetto verso ogni suo lavoro. Ma lì, io credo, Luca avrebbe potuto estremizzare il contrasto luce-buio e compattezza-frammentazione. Contrasto espresso per esempio in qualche chiesetta romanica sparsa nel Piemonte e nel progetto tra i più belli e sublimi di Moretto, il Collegio universitario Einaudi – San Paolo (2004-2005). Un progetto, che avevo scelto per la mostra Paesaggi Piemontesi (biella 2008-new-york 2009), che fissa meravigliosamente l’oscillazione tra la pesantezza della struttura muraria esistente e la leggerezza della nuova struttura in ferro dei nuovi spazi fruibili all’aperto, da cui godere della vista della fontana-igloo di Mario Merz.

Proseguendo nel viaggio verso Lodi incontro altre cupole, altri elementi conici di ferro e vetro. Incontro lucernai e cascate luminose, fantasmagoriche e costose, progettate dall’architetto che lavorava in Francia e poi è accolto come un imperatore dall’ex sindaco romano che ama il cinema. Anche lui come Moretto veste di nero. Ma Luca è nato a Torino (1967) e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Svizzera (2001) con l’acuto e simpatico Jacques Gubler. Sa che la creatività dell’arte, in architettura, deve fondersi alla ricerca paziente su prassi costruttive robuste e su mestieri solidi. All’asciutta dolce-vita egli accosta scarponi con suola di vibram, spesso infangati, che gli consentono di muoversi con sicurezza nei cantieri. La nuova Fiera di Milano è oggi (forse è stata, se consideriamo la velocità odierna del tempo) l’emblema delle nuova architettura italiana. È ammirata e imitata da architetti “illustri” e “minori”. Ha ottenuto premi e pubblicazioni prestigiose. Eppure qualcosa di imprecisato mi lascia perplesso. Cosa manca a questa stra-ordinaria architettura? Non si sente il sentimento d’indipendenza.

Carlo, Giulio e Nico dormono. Non sono interessati al mio viaggio nello spazio e nel tempo, dalle Prealpi biellesi alla “piattezza” della pianura di Lodi, da Antonelli alla nascita (su radici malate) dell’Italia dei Quintino Sella e dei Carlo Cattaneo, dal ricordo di una passeggiata a Bagnolo con Aimaro Isola, parlando di partigiani e massacri nazisti, allo scritto Intimismo, in questi ultimi dieci anni, dieci nuove opere di Giorgio Raineri (Milano 1969), nel quale Roberto Gabetti cerca di declinare la sua idea di “piemontesità”. Ricordo questo saggio perché vorrei proporre un parallelismo. Vorrei accostare Raineri nato a Torino nel 1927 a Moretto nato lì quaranta anni dopo. Tra i due architetti sussistono differenze, non solo anagrafiche e legate al tempo storico. Luca ama scrivere e pubblicare, Raineri no. Il primo partecipa a convegni e dibattiti, il secondo no. Il primo ha rapporti con l’università, il secondo li ha sempre evitati. Raineri indossa giacche seersucker, inglesi e “stropicciate”, Moretto preferisce abiti scuri e attillati. Ma vi sono corrispondenze che toccano l’approccio progettuale, l’amore per il cantiere e per un certo paesaggio italiano “marginale”, il rifiuto meditato del già visto. Suppongo (non sono sicuro, bisognerebbe analizzarle con occhio più attento del mio) legami che riguardano l’interesse reciproco verso qualche architettura di Franco Albini. “La posizione di Raineri progettista valse ad accumularlo agli altri architetti piemontesi, impegnati nella revisione del linguaggio razionalista. ‘Se con una sola parola dovessimo fissare il carattere più originale del contributo della cultura torinese alla recente storia dell’architettura in Italia, dovremmo parlare qui di indipendenza, e non tanto nella particolare accezione di originalità, quanto piuttosto come qualità morale che fa coscienti di vivere in una cultura, in una storia: cultura e storia che si identificano per Torino in quelle della Mitteleuropea degli ultimi cento anni’: così Gregotti nel 1956 presentava le inquietudini dei giovani torinesi, accompagnando alcune prime opere di Giorgio Raineri, come ‘nuovo architetto torinese’: ove l’aggettivo nuovo, allusivamente rilkiano, illustra, con precisione e subito, una situazione nella situazione. Raineri, come Gabetti, Isola e come Gregotti, Meneghetti e Stoppino, parve volersi ricollegare attraverso la linea di Persico, all’élite sconsacrata di Burzio, alle posizioni di Gobetti, alle esperienze di Casorati giovane, prima della sua conversione classicista. È questo l’ambiente culturale dal quale egli ha portato indietro l’arricchimento delle poetiche postrazionaliste, partendo da notazioni su di un presente tecnico operativo di scarsa o di generica significazione, con l’intenzione di rendere significativo ogni elemento raccolto, sempre e soltanto nel contesto finale. Come gli altri architetti torinesi e novaresi, non è mai passato attraverso la trama di poetiche preesistenti”[3]. Questo significato d’indipendenza, questa volontà ponderata di allontanarsi dal già fatto, questa ricerca inquietante di stare ostinatamente e lievemente distante dalla mera prassi costruttiva si trovano, plasmati dal tempo e dalle attitudini e dalla fortuna, in un altro edificio progettato da Luca Moretto: la Fondazioni Ottolenghi (1998-2006).

L’immagine qui pubblicata fotografa il dialogo tra i due edifici di Orbassano, tra le due cupole. Fotografa soprattutto il rapporto con il paesaggio circostante, con le aule universitarie del San Luigi e con le colline torinesi. Se le relazioni con il paesaggio sono una ricorrenza positiva del suo lavoro, adesso vorrei esplorarne un’altra: l’uso reiterato della cupola. Il suo impiego, inteso come elemento funzionale e simultaneamente simbolico, non è certo una novità nel panorama architettonico antico e recente[4]. Ma la bella cupola tronco-conica della Fondazione Ottolenghi, oltre a connettere due corpi edilizi ad andamento circolare, ad aver funzione di hall centrale e di anello di distribuzione dei flussi, oltre a contenere le scale e gli ascensori che spezzettano l’unità spaziale, è il cuore dell’edificio, luogo rappresentativo e d’incontro. Qui Moretto sembra misurarsi creativamente con il decoro, con la rappresentazione architettonica dell’atto costruttivo. Usa, per gli elementi strutturali della cupola, delle nervature radiali metalliche che conferiscono leggerezza all’insieme. Impiega, per gli elementi di chiusura, dei pannelli colorati che conferiscono amenità alla struttura. Si misura inoltre con la luce zenitale che si può modulare attraverso velari automatizzati. Il tema della luce, si sa, ha attraversato la storia dell’architettura. Alla Fondazione Ottolenghi è affrontato da Luca con sensibilità e razionalità, a me (a caccia di ricordi personali e collettivi, riferiti alle connessioni culturali, industriali e architettonici tra il Piemonte e l’Inghilterra, non di verità storiche) rimanda alla teatralità fantastica e misurata presente nel Dome del Soane’s Museum[5].

L’indipendenza, si può adesso dire, non è amnesia. Non è riferita ad ansie provocate dalla volontà (ingenua) di scoprire la novità del giorno. L’indipendenza è ricerca paziente nella storia e nei mestieri che durante l’atto progettuale, attraverso l’oblio[6], può diventare creazione. L’indipendenza è un attitudine connessa alla capacità di dialogare con tutti gli attori del processo costruttivo. L’indipendenza è dunque vocazione all’ascolto: non sentirsi al vertice della torre, ma capacità di stare giù insieme agli altri e concorrere alla sua messa in forma. L’indipendenza non è isolamento. L’indipendenza è una dose della continuità, il suo elemento fondamentale (direbbe Kusturica).

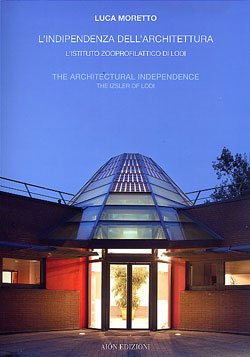

Arrivo a Lodi e, dopo aver attraversato la tangenziale sud, entro nel Parco scientifico-tecnologico per la zootecnia e il settore agroalimentare. Lì si adagia l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Siamo nella piatta pianura padana e quando scendo dall’automobile per toccare il ferro-vetro del lucernaio, il mattone RDB del muro e la diorite dello “zoccolo” sento l’odore acre di maiale. Nessuna storia dell’architettura (a mia conoscenza) ha trattato questo aspetto dei luoghi. Si conosce, si dovrebbe conoscere, il significato e la funzione della via Emilia, il ruolo della pianura sud di Milano, il solco dei fiumi e dei canali, il valore delle rendite e degli affitti, la tipologia delle cascine e dei monasteri, il disegno della centuriazione romana. Eppure pochi si sono preoccupati di spiegare le emozioni che nascono dai sentori o dalle esperienze tattili di una visita a un luogo[7]. Pochi hanno tentato di sovrapporre l’analisi “scientifica” dei luoghi ai sentimenti provocati dalla loro frequentazione[8]. Quell’odore peculiare si trova solo lì. Se a Luca ha ricordato L’Albero degli zoccoli (1978) di Ermanno Olmi[9] a me ha rammentato l’inizio (morte di Giuseppe Verdi) e la fine (sventolio di bandiere nella corte rurale) di Novecento (1976) di Bernardo Bertolucci, il più eclettico e melodrammatico, il più capace regista italiano in grado di coagulare tradizioni e “fuga in avanti”, demone autobiografico e metriche costruttive. Come il senso d’indipendenza rappresentato dai film abbia piegato il processo progettuale e l’atto critico resta cifra segreta. Ma qualcosa è rimasto e deve essere decifrato. Per questo provo a decriptare i disegni tecnici, gli acquerelli e il cantiere dell’edificio (frequentato da Moretto, essendo anche direttore dei lavori, almeno una volta ogni settimana).

Il disegno in pianta del piano terreno delinea un impianto a croce greca. Il perimetro e il suo orientamento provengono dalle esigenze di illuminazione e di aerazione naturale, garantiscono il massimo sfruttamento urbanistico del lotto, agevolano possibili ampliamenti della superficie utile lorda. Tutto ciò è spiegato nei disegni esecutivi e nella relazione di progetto pubblicata nelle pagine di questo libro. Ma vi è qualcos’altro. Qualcosa di sfuggevole che appartiene al lavoro di Moretto, che lui cela con grande scaltrezza e intelligenza (altra costante della cultura architettonica torinese dal dopoguerra). Ossia il tentativo di cogliere il sentimento dei luoghi, di rappresentarlo e soprattutto di tradirlo. Cosa intendo dire? Oltre a rispondere alle esigenze funzionali, distributive, economiche, di comfort, and so on, la pianta a croce greca conduce indietro nel tempo e nello spazio. Conduce ad altre e infinite e personali esperienze architettoniche lombarde. Conduce alla pianta di San Sebastiano di Leon Battista Alberti, la pianta che “prelude alle strutture a croce greca del Rinascimento”. Ora non so se Moretto sia rimasto suggestionato da questo esempio monumentale di architettura mantovana, forse è stato del tutto insignificante o addirittura assente durante l’atto progettuale, ma è importante (direbbe Michael Baxandall in Patterns of Intention, Yale 1985) per questa narrazione critica. La fotografia di Moretto qui pubblicata fissa l’inizio dei lavori dell’Istituto Zooprofilattico, l’albero, lo scavo e la nebbia lattiginosa (di ghirriana memoria), veicola il sentimento della pianura padana e del suo tradimento, ossia di andar oltre, di travisarne la lettera e poi di coglierne l’essenza. Quel sentimento-tradimento dei luoghi che costituiva l’indipendenza italiana dal cosiddetto Stile internazionale: si ricordi il racconto stra-ordinario di Aldo Rossi della nebbia dentro a San Andrea di Mantova; oppure la scapigliata Cooperativa Agricola (1957) di Giorgio Raineri, tutta di laterizio e insieme così “innovativa”; oppure lo scomposto Rifugio Pirovano (1948-1952) di Franco Albini, tutto di legno e di pietra e insieme così “anticonformista”, con quel taglio netto tra “basamento” e “piano nobile”. Tutto ciò è andato per sempre perduto? Sembrerebbe di sì. Ma se guardiamo alcune e “minori” esperienze architettoniche italiane recenti[10] e l’Istituto Zooprofilattico di Luca Moretto sembra che qualcosa “bolla in pentola”, che vi sia una nuova e latente misura italiana dell’architettura.

Osservando gli acquerelli o le viste prospettiche, trovo che l’uso del mattone, nonostante non siano stati impiegati, per problemi di budget, pannelli in cotto realizzati con bassorilievi su disegno del progettista (che avrebbero ri-evocato, attualizzandolo, un tema caro all’architettura lombarda tra le due guerre, il rapporto architettura-scultura), abbia concorso al radicamento dell’edificio al paesaggio padano. Simultaneamente la frammentazione del perimetro murario, l’incrostazione delle pensiline-frangisole in ferro e vetro, l’uso delle fasce orizzontali di colori diversi, altre “magnifiche ossessioni” di Luca, abbiano concorso al suo straniamento. Trovo ancora che la messa in opera di lastre lucide in acciaio zincato, trattate a fasce orizzontali, con oblò e “sopraciglia”, sopra alle pareti opache di laterizio, conferisca varietà e “modernità” all’organismo architettonico e nel contempo tiri fuori dall’oblio l’immagine dei silos metallici delle architetture rurali padane. Trovo infine che l’uso del grande lucernaio di ferro e vetro, a forma di tronco di cono, inclinato e tagliato, “che per forma e posizione costituisce un invito – scrive Moretto nella relazione – all’ingresso nell’edificio, fuoco d’attenzione e fonte di luce zenitale”, testimoni il desiderio di appartenere al cosiddetto “spirito del tempo”, alle élite pubblicate nelle riviste specializzate. Ma testimonia anche, per questo suo voler alludere “all’oculare del microscopio”, di essere un pezzo di architettura che sta dentro alla sua storia (Luca direbbe che viene “estratto” dalla sua storia), che si misura in maniera insolita con l’architettura parlante degli architetti rivoluzionari dell’Ottocento come con i frammenti di architettura carceraria, raccontati lucidamente dallo storico inglese Robin Evans[11].

Questo lavoro di Luca Moretto (e degli attori che hanno concorso alla costruzione[12]) si propone direttamente ad essere abitato, perché ogni azione progettuale e costruttiva è indirizzata alla concretezza, alla bellezza, alla meraviglia e al comfort di chi lo vive. Non ripete cose risapute. Non replica linearmente forme, prassi e materiali correnti. Non cerca la novità del giorno. Per questo è un’opera che tende all’indipendenza architettonica. Ma voglio fermarmi qui. In questo istante immagino Luca che sorride. Si diverte a vedere se un critico e un architetto ottuso come me sia riuscito ad avvicinarsi alla decifrazione del suo lavoro, quindi della sua anima e dei suoi pensieri. Potrebbe essere accaduto o non potrebbe accadere mai.

Cesare Piva

[1] Luca Moretto, L’architettura della formazione, Marsilio editori, Venezia 2006, p. 64.

[2] Con Roberto Gabetti, Aimaro Isola, Luciano Luciani, Maurizio Momo (consulenza restauro), Francesco Ossola, Giuseppe Pistoni (strutture), Moretto si occupa del restauro del Mausoleo torinese, voluto dalla famiglia della moglie morganatica di Vittorio Emanuele II, che si rifà al Pantheon romano dove furono collocate le spoglie del primo re d’Italia.

[3] Roberto Gabetti, Intimismo, in questi ultimi dieci anni, dieci nuove opere di Giorgio Raineri, in “Casabella”, n. 338, 1969.

[4] Giulio Carlo Argan, Il significato della cupola (1977), in Storia dell’arte come storia della città, Editori Riuniti, Roma 1984, pp. 103-111.

[5] Cesare Piva, John Soane. La problematica della frammentazione, Aión edizioni, Firenze 2007.

[6] Segnalo questa definizione: “L’oblio è una dose di ricordo, il suo elemento fondamentale su cui anche nella storia si conta e con cui si gioca”, Emir Kusturica, Dove sono in questa storia, Giangiacomo Feltrinelli Editori, Milano 2011, p. 12. Nel libro del regista, vita-letteratura-cinema si intrecciano felicemente: è un racconto che sembra dialogare con la Autobiografia scientifica di Aldo Rossi.

[7] Cfr. Francesco Careri, Walkscapes. Camminare come pratica estetica, Giulio Einaudi editore, Torino 2006; Iñaki Ábalos, Il buon abitare. Pensare le case della modernità, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2009.

[8] Cfr. Cesare Piva, Le colline Gabetti & Isola, con una nota di Andreina Griseri, Aión edizioni, Firenze 2011.

[9] Email di Luca Moretto a Cesare Piva, 09 aprile 2011.

[10] Luca Moretto, Si vedano alcune parti del lavoro di Giovanni Leoni, Laboratorio Italia 2005, in “d’architettura”, n. 27, 2005 e n. 29, 2006; Massimo Fagioli, a cura di, Nuova architettura Italiana, con saggi di Aimaro Isola e Daniele Vitale, Aión edizioni 2006; Franco Purini, La misura italiana dell’architettura, Editori Laterza, Roma-Bari 2008; Cesare Piva, a cura di, Paesaggi Piemontesi. Gabetti & Isola + Isolarchitetti + 9 architetture “minori”, biella 2008-newyork 2009, Aión edizioni, Firenze 2008.

[11] Cfr. Robin Evans, Translations from Drawing to Building and Other Essays, Architectural Association, London 1997.

[12] Moretto sa che l’architettura è il frutto di un lavoro collettivo e il ruolo dell’architetto ha il “peso di una farfalla”. Gli attori che hanno concorso alla messa in forma dell’edificio sono segnalati nell’anagrafica del volume.

in Luca Moretto, L’indipendenza dell’architettura, Aión edizioni, Firenze 2011, pp. 5-15.

ISBN 978-88-88149-79-0